记者:您有多部文集以“时间”命名。“时间”可说是您作品中一个核心词。这意味着什么?

夏立君:“时间”是个平常概念,谈说“时间”却有陷入谈玄的危险。尽量往具体里说吧。

人生只能展开在一个有限“时间单元”里,正常是六七十年、七八十年。“人是时间的人质。”我较早就萌生了大约可称为“时间焦虑”的念头:此生应成点事。

儿时就常幻想自己二十岁、三十岁、四十岁时会怎样。那时觉得四十岁就相当漫长了,再老的岁数就不想了。后来,我经常会回味到一个情景——约在十二三岁时,有一天,望天望地,忽然十分陶醉,产生了一个难与人言的念头:我真好,让我当谁我都不干。与同龄孩子比,我长得相当精瘦矮小,还口吃,实在是个不讨人喜的小家伙。应当就在这前后,我即迷上了文学,就铆定在文学上成点事。此后,为文学吃尽了苦头。二十多岁时,读到马斯洛对人生成功者“高峰体验”的描述,令人着迷。我有过“高峰体验”吗?一下子就想到了儿时那一幕。其实,那大约应算是一种儿童式的自恋,似也可视为人生中首次“自我”觉醒。现已年近花甲了,感觉从未有过马斯洛所言“高峰体验”,鸡毛蒜皮而已。儿时那一情景,对我后来保持对“自恋”的警惕有作用。我感觉,文学艺术圈里,对自己及作品过分“自恋”现象并不罕见。

一个执着于文学的人,他对自己已使用过的时间、对人类已使用过的时间(即历史)以及未来的难知长短的剩余时间,有一些特别的乃至不正常的记忆、反映、感受,可能反而是正常的。我有这种阿Q心态:过往时间里的所有挫折、愧疚、屈辱、苦难等都有价值,我照单全收。对未来时间取何态度呢?——今天是余生第一天。

物理时间不存在品质问题,“个人时间”则必具特定品质,因为那时间被你使用过了。为某事支出多少时间,人是会有价值考量的。忙碌一年却没挣到钱的人,会说今年白干了。对属于我的这个有限“时间单元”,怎么使用,能否让其有点质量?虽浪费了很多时间,但也没有忽视这一问题。以古今中外众多不屈者的生存奋斗,来映照、激发我的此生此世。这应当就是以时间为核心,贯串我文章的一种捕捉与表达吧。

时间就是一条迅疾又绝对匀速的河流。人生就是在这时间之水里扑腾几个水花而已。只是,没有完全相同的两朵水花。

记者:您每本书中都写到李白,《时间的压力》中李白篇长达五万字。对李白既偏爱,又审视批判。您是如何处理这看似矛盾的表达的?这中间有无可资今人借鉴之处?

夏立君:我的确比较喜欢读李白。他是个毛病很多的人,是个责任心极稀薄的人。不止不会当官,除了写诗,什么角色都干不好。他这个人、他的诗文,特别鲜活,最少腐朽伪饰。我读他时,很容易快乐;我写他时,最放得开。找与杜甫、陶渊明等人物相近的古人都不太难,但找个“小李白”很难。李白的敞亮坦白,令我感到只有把他与普希金、拜伦、雪莱等现代诗人放在一起才是合适的。“蝴蝶忽然满芳草……”(李白诗句)我把长文命名为《忽然来了个李太白》,我说“李白带着一脸梦幻般的忽然神情……”李白在中国文化背景上是个另类。

我的确不把李白当作理想文人人格。写文章时若能有点李白的自然天真大气就好了,做人的话还是像杜甫那样严于律己一点、多点责任感比较好。从李白身上,我以为我读出来了一点古人及其他现当人未读出的东西。

开阔的盛唐,给李白提供了喧嚣的条件。今天的世界是一个更加喧嚣的世界了。个人成长空间无疑在扩大,但又很容易迷失自我。养成定力,追问自我,保持自审自省,很重要。一不小心,就有可能弄丢“自我”。说到底,能不能成点事,活出点生活的意义,根源于有一个怎样的自我。让自我有点力量,又能忘我,清楚责任与义务,才能让处世与自处保持常识状态吧。

记者:请结合您的创作生涯,谈一谈阅读与写作之间的关系。

夏立君:阅读先于写作。不解决阅读问题,不可能解决写作问题。天分、才气能让你在创作之路上走一程,但没有阅读的支撑,肯定走不远。

阅读是一种成长方式。“你告诉我你读什么书,我就知你是什么人。”(契诃夫)的确是这样。一个人对书的选择,与其人生选择高度相关。大医张文宏在疫情非常时期不断发声,他这话令人心惊:“……我不跟他们讲的,因为我们读书不一样。”去年秋,与山东文艺出版社张海珊总编一起参加活动,张总谈到,单位招聘人时,她自作主张,在笔试之后的面试环节加一项目:请谈谈你最近读过的一本书。应试者现场表现差别很大,张皇失措者不少。读不读书,读书多少,读什么书,这之间是有本质差别的。我想,以张总这话去问文学圈内人,露张皇失措迥态者应亦不少。大作家必为大读者,而基本不读书却不断写作的作者亦不少。作品质量上不去,文学视野打不开,常与阅读状态相关。

“一个人能深入读五六本书,就了不起。”(福楼拜)这标准似乎很低,其实很高。有不少人可能从来没有深入读过一本重要的书。

读书,就是读你自己。有价值的阅读,也就是通过阅读者与作者的人性碰撞。重读一本书,就是重读你自己。你变了,书亦变了。

我相信,并非只有作家才有创作欲,人人都有潜在的创作欲。阅读好文章时会产生愉悦感,其实这是作品契合了你潜在创作欲的结果。作家的精神成果能引人共鸣,惠及众生,深层原因就在这里。扎实做好基础性阅读,尽快进入创造性阅读状态。创造性阅读,与创作紧密相联,乃至就是创作。

不会有天生的作家。作家就应该在持续阅读与反复写作训练中,不断更新自我。

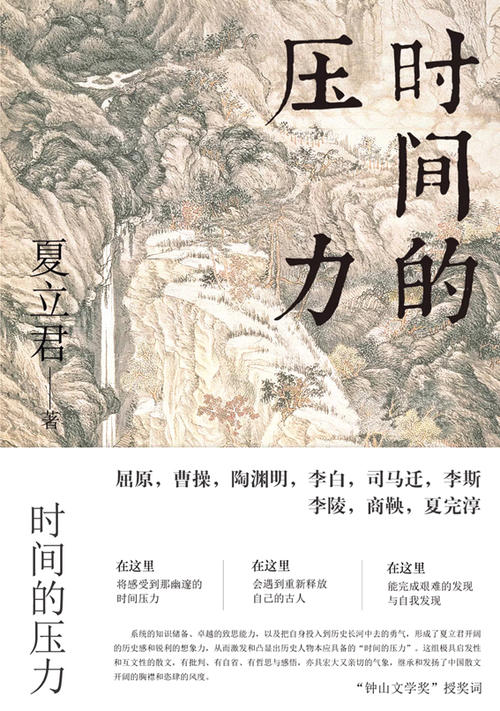

记者:从《心中的风景》到《时间之箭》,再到《时间的压力》《时间会说话》,您的散文创作经历了哪几个阶段?有没有分类?

夏立君:我创作成就很低,不足挂齿,从未想过分类分期问题。若从创作心态来讲,五十岁是分水岭。《心中的风景》是我第一本书,出版于2003年,是四十岁前作品的结集。一个从十多岁就立志当作家的人,年过“不惑”了,竟然只能凑合出这么一点东西。《时间之箭》出版于2010年,已年近“知天命”了,作家在这个年龄上应该差不多接近“完成”状态,而我好像仍不知老之将至,感觉来日方长,总是让文学为工作为琐事让路。就在这之后不久,我忽然就慌张焦虑了:五十之年到了。必须坚决收心,主攻文学。迟至五十岁,我才进入以读写为主业的生活。集中奋斗了五六年,才有《时间的压力》。这算是一本自成系统并有所突破的书。主要是自我突破。

这两年,因为选载、再版等原因,我不得不屡次再读并不愿读的《时间的压力》。距离写那文章的时间并不久远,许多文字却给我陌生感了:那时,我写下了那样的话;那时,我进入了那样一个“时空”。文章境界并不高,但让我再深入那一创作时空一次,再写出几篇那样的文章也是难的。我似已用尽“洪荒之力”。

记者:哪些文、史、哲著作对您的创作产生过较大影响?近来您正在阅读哪些书?

夏立君:我读哲学、心理学、历史等用时多于读文学。一生阅读大体如此。经常阅读些有难度的东西,对提升自我比较有力。

我相信,价值大的著作,往往是以透支作者的体力与智慧为产生前提,也往往蕴藏着连作者也意识不到的力量与美。读《史记》《红楼梦》《呐喊》《静静的顿河》等作品,你仿佛能听到作者汩汩流淌的心血。读《白鹿原》,也能感受到作者在拼命。当然,好多作品是轻松的,并且会赢得更多读者。周作人那些轻松小品文,我试读一次,不喜欢,再次试读,还是不喜欢。自赏自恋自娱自乐味太浓了。若想在创作上成点事,就不能光读轻松的作品。上世纪八十年代,文学之外,大量现代心理学、哲学作品进来,给我一种打开新世界的感觉。尼采、费洛伊德、费罗姆、阿德勒、罗素等一齐涌入,他们所表达的,确实是我们传统中所没有的。海德格尔、福柯等理解难度大的哲学家,我也试着硬啃一啃。那些著作,对我打量中国古人是有大帮助的。有些在过往岁月里给我深刻印象的著作,我会一再重读或部分重读。

疫情爆发至今,两个多月了,基本一直在读书。所读书开列如下。

《变形记·卡夫卡中短篇小说集》(重读部分)

卡夫卡《审判》(首次读,至三分之一处)

勒庞《乌合之众》(首次全读)

邓晓芒《灵魂之旅》(首次全读,部分篇章浏览)

邓晓芒《灵之舞》(首次全读)

巴里·布赞《时间笔记》(重读部分)

赵汀阳《论可能生活》(首次全读)

费洛姆《逃避自由》、《寻找自我》(重读部分)

彼德·沃森《思想史——从火到费洛伊德》(上下卷逾千页。读至282页。)

博尔赫斯小说集《小径分岔的花园》(7个短篇,首次读竟。莫名其妙。)

博尔赫斯《但丁九篇》(读三分之一。)

还零星读了其他一些东西。病毒肆虐,人心喧嚣。一天向晚时分,朝窗外一望,感觉会有很好的落日,便来到楼顶露台。太阳刚没入地平线,天空澄明,回望东面的大海已是幽暗无边。世界的表情似乎就是沉寂与喧嚣的交替。前些日子,近处的几片工地陆续复工了,给人世界重生之感。可是,疫情又在全球迅速扩张,令人忧心。不禁想:会不会终有一天,连安静读书也不可能了?或者连读书本身连文学等等也无意义了呢?——只好暂且读书吧。

记者:您如何看待中国文化中的“传统”?“传统”在您的创作中处于什么位置?

夏立君:传统是永远的背景,这是切也切不掉的。就像一个人无法切掉他的过往岁月一样。

中国传统历史悠久又块头巨大,在古代始终未遭遇更强大文明的挑战,以朝代为单位的自我克隆,直到清亡才算结束。就像同一个人,一次次倒地又顽强站起来。这真是人类文明史上一个悲壮奇迹。先秦就奠定了这一传统的生机。中华文明命不该绝。

有辉煌传统跟随我们身后,是光荣,也是宿命。“一代代先人的传统,如梦魇一般压在生者的脑海里。”(马克思)时下的传统热,多表层喧嚣,少建设性再生性。对传统若缺少批判反省的深度,不利于高品质再生。明治维新时的日本,抱“脱亚入欧”姿态,蜕变演变非常激烈,但最终还是东方底色。就像个体自恋过多会导致其自我陷入困境一样,一个民族若在传统上陷入自恋也必定妨碍其再生。再生过程必定是漫长艰难的。当下生活面貌的确立,开放改革功不可没。此过程必定将持续。

深感无以回报养育自己的传统,就把理解传统养育出的各类古人,当作一种回报。以《时间的压力》为代表,算是我对传统的思考与回报。我确信,养育出什么样的人物,就是什么样的传统。有伟大的人,没有完美的人;有伟大的传统,没有完美的传统。都说传统在反弹,让什么东西反弹,警惕什么东西会反弹,这无疑是时代大课题。“文艺复兴”显然不是古希腊、罗马传统的简单复制,实质是一场传统的凤凰涅槃,其成果就是知识与精神的现代性再生。

鲁迅有劝青年“不读中国书”一说。这是矫枉过正愿望前提下的极而言之。鲁迅终生深研中国古典。鲁迅之为鲁迅,正是中国传统与现代文明碰撞的结果,是传统养大又睁眼看世界的结果。一个人若对中国传统无所知,却以鲁迅之言自解,恐怕是站不住着的。我主张对中国古典要下功夫。这是理解自己传统的需要,也是理解现代文明的需要。

记者:福楼拜说:“写作是一种生活方式”。您怎样看这话?

夏立君:生活方式无穷多。福楼拜是作家,他把写作视为他的生活方式,完全没问题。

时下,大家都在关注疫情。不断有人说到新冠肺炎的后遗症问题。一天,我忽生一念:每个人都活在他的后遗症里,你就是你的“后遗症”。你今天是这个样子,是因为你从前是那个样子。搞创作的人,“后遗症”尤其多。我在第二个问题里说“我的‘旧我’分外沉重”,就是这个意思吧。文学就是我的最重的“后遗症”。没吸过毒的人,亦明白毒瘾是怎么回事。爱好上文学,跟吸上毒差不多吧。

生活是生活,创作是创作。我的生活里有创作这件事,我把这件事看得比较重要,别人则完全可能将我看作傻瓜当作笑料。不必在乎别人怎么看你,也不能把自己把自己的作品看高了。十几年前了,在同学聚会时有位老同学笑道:夏立君呀,还坚持写“作文”呀。当上了或大或小的官,发了或大或小的财,大家基本都接近于成为了想成为的人。我也成为了我想成为的人:我就是个自少年时代就得了文学“后遗症”,却死不改悔的人。

记者:《时间的压力》“中学生读本”即将面市。这是此书第三种版本了。中学生阅读状况您不陌生。可否向他们推荐些书?

夏立君:教书是我第一份工作。去年,几位老弟子来日照,师生共同回味往昔生活。一位自新加坡回来的弟子笑道:“上自习时,老师您总是靠在讲桌上,手里捧着一本书。这比您用眼瞪着俺,效果可好多了。”弟子怪会夸老师。我当过他们班的班主任。我比较注意培养学生的阅读兴趣,尽量多提供课本之外的东西。养成好的阅读习惯,不但能解决作文问题,也基本就解决了整体学习能力问题。我在媒体工作已二十年了,但一直关注教育,长期跑教育口。去年下半年,译林出版社决定出版《时间的压力》中学生读本,不久将面世。聘请语文名师担纲点评导读,篇幅作了压缩,降低了阅读难度,中学生当能读进去。对此,我是欣慰的。

向中学生荐书,我略觉有点底气,但具体荐何书,又觉惶惑了。举几种我青少年时代特别喜欢的书:《小银和我》(希梅内斯著)《傅雷家书》《严文井童话》《致小读者》《世说新语》等。但没有哪本书非读不可。学生当根据个人情况,有针对性地选择读物。优秀古典诗文对筑牢语文根基特别重要,传统蒙学《幼学琼林》《格言联璧》等读物,仍具学习价值,可快速丰富词汇。若能在初中阶段特别是上高中之前,解决基础性阅读,后面的语文学习乃至整体成长就省事了。总之,要循序渐进,读写结合,以读促写。

记者:获“鲁奖”后,您的散文写作是什么状态?新的写作计划是什么?有没有小说创作计划?

夏立君:这两年主要时间用于读书了,也保持些社会接触。主要是为写小说作些准备,但读小说却不多。一篇像样的散文都没写。《时间的压力》是个未完成的系列,留待年纪再老些写吧。现在还不够老。《时间的压力》是一个界限。之后,我当然向往新的突破。

并无严格写作计划。向往写些小说。去年写了几个中短篇,感觉不在状态。从前写过小说。2005年,在我主动申请下,组织上安排我到一个乡镇挂职。挂职是配角,个人可支配时间相对较多,我就写过一段时间小说。小有收获,上过头条,入选过《小说选刊》。一回到原岗位,就又将小说放下了。现在想来,当时就应一鼓作气,趁年轻先在小说创作上突破一下。可惜,时光不能倒流。

知天命之年已远逝,花甲近在眼前。短暂生存的人却总喜欢将自己与天联系在一起。“人是知道头顶上有个天的动物。”这话是不是比各种定义更能将人与其他动物分开?“爱命运”(尼采),究天人,知限度,尽己力,再来点随遇而安吧。